1.05. Мыльный пузырь

Мыльный пузырь

Зарплаты перестали расти опережающими темпами. Рынок проходит процесс естественного отбора. Спрос сохраняется на узких направлениях: архитектура решений, машинное обучение, информационная безопасность, инфраструктурная инженерия. Зарплатные вилки для этих специальностей начинаются от 400 000 рублей для мидл-уровня. Попасть туда почти нереально, если вы не опытный сеньор. Для массовых позиций начального уровня конкуренция делает трудоустройство задачей с низкой вероятностью успеха.

Эти изменения закономерны. После периода искусственного раздувания спроса рынок возвращается к равновесию. Спекулятивные ожидания уступают место реальной оценке ценности специалиста. Профессия становится доступной тем, кто готов инвестировать годы в развитие экспертизы без гарантии быстрого финансового результата. Информационные технологии вновь превращаются в ремесло, требующее мастерства, терпения и подлинного интереса к предмету.

Финансиализация

XX век стал эпохой трансформации - экономика Запада почти полностью перешла от производства к финансам. Фабрики уступили место биржам, инженеры - аналитикам, реальные товары - акциям, опционам и капитализации. Это не плохо само по себе - рынок эффективен, но когда он попадает в руки жадных игроков, он превращается в машину по созданию иллюзий.

Экономисты отмечают, что это эпоха «финансиализации экономики».

Финансиализация — это процесс, при котором финансовый сектор начинает доминировать над реальным производством, а прибыль генерируется через перераспределение капитала, управление рисками и манипуляцию ожиданиями. В условиях глобализации и цифровизации капитал всё чаще концентрируется не в руках производителей, а в руках владельцев активов и платформ. Это создаёт структурное неравенство: доходы от капитала растут быстрее, чем доходы от труда.

Проще говоря, деньги теперь создаются из воздуха.

Если восточные страны, такие как Российская Федерация или Китай, не имеют зависимости от рынка и фондов, то Запад очень сильно «рисует» свои собственные правила, которые сам же и нарушает. Восток занял долю производства, Россия, вместе с африканскими и арабскими странами поставляют сырьё, а Индия и средняя Азия - рабочую силу. Но Запад лишь манипулирует рынком, фактически. Компании зарабатывают на ожиданиях, хайпе, «потенциале», «будущем». Особенно в IT, где реальный продукт часто появляется после того, как миллиарды уже вложены в его обещание.

В этом контексте IT-индустрия — идеальный инструмент для спекуляции, ведь продукты нематериальны (софт, алгоритмы, API), их стоимость субъективна и зависит от ожиданий рынка, масштабируемость бесконечна, а спрос легко манипулируется через медиа и маркетинг.

Западная модель — финансово-спекулятивная, ориентирована на краткосрочную капитализацию, акционерную стоимость, медиа-повестку. Важнее не то, что компания делает, а то, что она обещает.

Восточная модель — производственно-стратегическая, ориентирована на долгосрочное планирование, государственное регулирование, реальные активы и ресурсы. В Китае, например, даже технологические гиганты (Alibaba, Tencent) подвержены жёсткому государственному регулированию, чтобы не допустить «дикой» капитализации и отрыва от реальной экономики.

Почти все ключевые IT-корпорации — американские или западные. Они создают модели распространения, методологии, платформы, инструменты, языки, стандарты. И, что важнее — они создают повестку. Чего только мы не видели - экологическая, национальная, расовая, гендерная повестки, искусственный интеллект, криптовалюта, метавселенные, NFT, майнинг. Это всё не органический, а спекулятивный спрос, искусственно созданный через PR, инвестиции, слияния, анонсы и — что самое главное — взаимные финансовые потоки между дружественными компаниями.

Информационные пузыри

Здесь стоит ввести понятие информационного пузыря — термина, который развил Роберт Шиллер (лауреат Нобелевской премии по экономике). В отличие от классических рыночных пузырей (типа тюльпаномании), информационные пузыри возникают вокруг технологий, идей, нарративов, которые подогреваются медиа, экспертами и инвесторами.

IT-индустрия — идеальная среда для таких пузырей, потому что технологии сложны для массового понимания, и легко манипулировать восприятием, продукты часто абстрактны и их ценность субъективна, рынок глобальный и мгновенный, хайп распространяется со скоростью света. И разумеется, инвесторы склонны к FOMO (Fear Of Missing Out), что дарит иррациональные вложения.

Как отмечает Карл Бенгер в «Экономике внимания», в цифровую эпоху главный ресурс — внимание человека. ИИ — это не просто технология. Это нарратив, на котором держится внимание, а значит — и деньги.

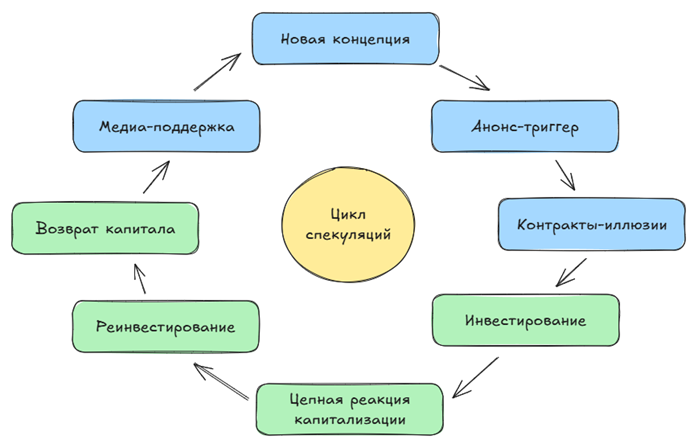

Всё организовано по схеме.

Это можно назвать экономической моделью замкнутого цикла спекулятивной капитализации, где включается:

- анонс-триггер (создание нарратива);

- контракт-иллюзия (подписание меморандумов и предварительных соглашений без обязательств);

- цепная реакция капитализации (рост акций всех участников цепочки);

- реинвестирование (возврат капитала к истоку, создание видимости «экосистемы»);

- медиа-поддержка (усиление веры через СМИ, аналитиков, «экспертов»).

Такова финансовая алхимия по превращению воздуха в «ценность», через PR.

Пример

Пример - как сейчас финансируется ИИ. Согласно отчётам SEC и Bloomberg, более 60% роста капитализации Nvidia в 2023–2024 связано с ожиданиями рынка и спекулятивными контрактами.

Чтобы работали вычисления, нужно железо, так? И в огромных количествах, что требует построения гигантских кластеров. Вот как это работает на примере OpenAI — Nvidia — Oracle:

-

OpenAI анонсирует Stargate - «самый большой ИИ-кластер на планете». Планов, инфраструктуры нет, но благодаря новости, капитализация компании вырастает на 30%, просто потому что это «будущее».

-

OpenAI подписывает контракт с Oracle на $300 млрд. Акции Oracle взлетают.

-

Oracle бежит к Nvidia - нужны чипы! Контракт на $40 млрд, акции Nvidia бьют рекорды.

-

Nvidia инвестирует $100 млрд обратно в OpenAI, и деньги вернулись туда, откуда стартовали.

Никакого нового завода, продукта, но зато капитализация увеличилась «из пустоты»!

Мы влияем на бизнес

Так владельцы компаний становятся богаче, инвесторы тоже. Но в реальности это лишь «тренд». Деньги создают видимость ценности. Пока все верят в эту видимость — пузырь живёт. Восточный рынок построен иначе, он абсолютно никак не реагирует на какие-то новости. Да, у нас есть фондовая часть, но она составляет лишь долю, а суммы капитализаций совершенно несопоставимы с американскими компаниями. А потом Дженсен Хуанг делает заявления, что по его прогнозу, вскоре понадобятся строители, монтажники, электрики, сантехники, так как будет строительный бум на 10-20 лет. Снова нарисованная востребованность?

Нам какое дело? А проблема в том, что пока компании занимаются своими делами, мы выступаем винтиками во всём этом. Люди верят в ложь, молодые разработчики бросают стабильные профессии, чтобы «войти в ИИ», не понимая, что «входить» некуда — есть только хайп. Компании перестраивают бизнес под «ИИ-трансформацию», тратя миллионы на консультантов и «prompt-инженеров», вместо того чтобы решать реальные задачи. Образование превращается в фабрику по производству «специалистов по трендам», а не профессионалов с глубокими знаниями.

Именно это и привело к перенасыщению рынка, из-за которого простые работяги не могут найти работу. Если вы решили выбрать IT, то развивайтесь шире. Не гонитесь за трендами. Гонитесь за смыслом. Технологии приходят и уходят. ChatGPT сегодня — завтра что-то другое. А Nvidia через 15 лет может быть никому не нужна (как когда-то была никому не нужна IBM). Нам нужно развивать профессионализм, софт-скиллы, самостоятельность и ценности. Я много лет слежу за «трендами», новостями IT, экономики и бизнеса. Честно, каждый год все меняется, одна тенденция заменяет другую, и каждая «уверяет» в своей перспективности и надёжности.

Это называется «когнитивный капитализм» - эксплуатируется внимание, знания, эмоции и надежды людей. Образование превращается в фабрику трендов — вместо фундаментальных дисциплин — курсы по «prompt-инжинирингу». Рынок труда перегружен «специалистами», обученными под временный спрос, который исчезнет через 2–3 года. Формируется FOMO-культура: страх упустить «будущее», которое может и не наступить. И стирается грань между развитием и манипуляцией. Технологии становятся идеологией.

К чему я. Хотите ли вы быть тем, кто будет бесполезен через несколько лет?

Возвращаемся!

Что ж, небольшого философского отступления должно быть достаточно, но впереди нас ждут знания, так что давайте вернёмся к предмету изучения.